Webコンサルティングwebconsulting

- ホームページを立ち上げたけど期待していた成果に結びついていない…

- リニューアルに取り組んで、見た目は良くなったけどリニューアル前と比べても結局なにも起こらない…

- 色んな広告施策を展開しているけど、思ったほど効果が出せない…

そもそもWebサイトの改善方法が分からない、運用方法が分からない、集客できない、お問合せを獲得できない、営業の役に立っていない、セールスできない…etc…

そうしたお悩みをお持ちではありませんか?

ホームページは見た目をキレイに整えただけでは機能しません。マーケティングも最終的な広告施策だけでは十分な効果は期待できません。

アール株式会社では、そうした企業のマーケティング活動に関する課題を根っこの部分から紐解き、マーケティング活動(コミュニケーション戦略)の全てをWebサイトを中心に最適化させるためのコンサルティングを行っています。

Webを活用して

ビジネスを成功させるため

私たちが辿り着いた答えは、

すべての戦略を【点】ではなく

【線】でつなげること

=マーケティング活動の

すべてでした

TVCMや折込チラシなどの広告施策(プロモーション活動)だけでは継続的に売れる仕組みを生み出すことはできません。

私たちはクライアント企業のプロモーション活動による認知獲得から、施策の中心となるホームページの制作・運用・改善はもちろん、SNSはじめ各種デジタルツールの導入支援、それらの施策を【点】ではなく【線】でつなぎ、最終的に顧客のファン化・コミュニティ化を実現するまでの、リアルとデジタルの一連のマーケティング活動の全てをサポートします。

- どうすれば、機能するホームページが作れるのか?

- どうすれば、効果的なマーケティングが行えるのか?

- どうすれば、デジタルを活用して「目的達成のための仕組み」を構築できるのか?

その答えをともに紐解きます。

【点】ではなく【線】で繋げるマーケティング施策(コミュニケーション戦略)の提案が、Webマーケティングを熟知した私たちの強みです

ビジネスのパートナー選びは、人生のパートナー選びと同じです。

コンサルティング会社、広告代理店、ホームページ制作会社、Webコンサルティング会社、比べてみてください。それぞれに得意分野が異なります。

できること・できないこと、それぞれの適正を見極めた上でのパートナー選びが目的達成のためのマーケティングへの第一歩です。

業種別比較

経営コンサルティング会社

メリット

企業経営における経営課題の解決策についてのアドバイスを得意としている。

デメリット

Webを中心としたマーケティングに関しては不得意な場合が多い(ホームページ制作は外注。時にWebマーケティング会社とも共同で案件を進める)

広告代理店

メリット

プロモーションやイベント企画を得意とし、広告の販売から運用を行う。

デメリット

経営課題に対するソリューション提案、プロモーションによる効果測定は不得意。(ホームページ制作は制作会社への外注)

ホームページ(Web)制作会社

メリット

Webサイト(ホームページ)の制作のみを得意とし、維持・更新・管理のサポートを行う。

デメリット

制作以外の戦略立案や、経営課題に対するソリューション提案は不得意。

ホームページ制作業務を行う

Webマーケティング会社

(アール株式会社)

メリット

認知獲得から顧客のファン化にいたるまでのマーケティング活動のすべてを【線】で繋げ、企画・戦略立案からWebサイト制作、広告運用、営業育成までを一貫して支援。デジタルを活用した業務効率化の提案含め、「目的達成のための仕組みづくり」を得意とする。

デメリット

Webサイト(ホームページ)を“ただ作る”ことを目的とした案件においては、制作費の面から見ると、制作のみを請け負うWeb制作会社と比べて割高となる。

アール株式会社の

Webコンサルティング

Webコンサルティング項目

- ●現状把握(Web、イベント等)~Webサイト制作の目的設定

- ●経営理念やビジョン・ミッションの把握(短期(1年)~中期(3年)のあるべき姿)

- ●年間広告費の把握~効果検証

- ●目標値の設定及び目標値のROI決定~デジタルマーケティング予算策定

- ●サイト概要分析

- ●コンテンツ分析

- ●競合分析

- ●Google Analytics 設定

- ●CONCENT 設定

- ●アクセス分析

- ●強み弱み分析

- ●ポジショニングマップ作成

- ●ペルソナ設定

- ●カスタマージャーニーマップ作成

- ●マーケティング企画・戦略立案

- ●EQセールス指導

- ●コンテンツ企画

- ●アクセス対策企画(SEO対策支援)

- ●サイト設計・管理

- ●既存コンテンツの整理

- ●取材(インタビュー・写真・動画撮影)

- ●ワイヤーフレーム作成

- ●Webサイト構築ディレクション

- ●アクセス解析

- ●SEO改善・提案

- ●サイト改善提案

- ●DTP(チラシ他、関連資料作成)

- ●リスティング広告出稿代行

- ●SNS広告出稿代行

- ●SNS運用支援

- ●メールマーケティング運用支援

- ●CONCENT運用支援

Webコンサルティング対象企業

アール株式会社がコンサルティングの対象とする企業は「お問合せを増やしたい」「売上を上げたい!」「目標達成したい!」と本気で考え、自らの手と頭を動かし、到達したい未来へと共に歩んでいける強い意志を持った全国のローカル企業です。

Webを活用して【地域No.1 業界No1】を本気で目指す全国のローカル企業のお役に立つことを目的として、Webコンサルティングを行います。

Webサイト構築から

コンサルティングまでの流れ

アール株式会社では、Webサイトの構築にとりかかる前工程に重きをおき、現状把握から各種分析や設定を行い、制作から運用・マーケティング施策の実行に関わる全ての工程においてコンサルティングを行います。

※Webコンサルティングご希望の場合は、弊社構築技術によるWebサイトへのリニューアル(再構築)が必須となります。

現状把握・ブログ更新・CONCENT設定(2ヶ月)(お互いを知るコミュニケーション期間)

御社の事業内容・ミッション・ビジョンの確認、現サイトの施策とその効果、現状のアクセス状況などを詳しく把握させて頂きます。

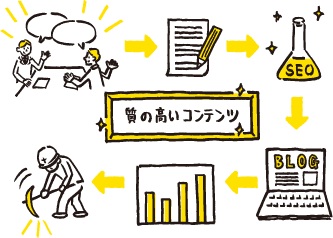

既にWebサイトを運用中のお客様の場合、運用中のサイトを活用し、弊社ライター執筆によるブログ更新を行います。

ブログ更新(コンテンツの追加)からアクセスの状態を計測し、蓄積されたデータをもとに、その後のWebサイトの改善を進めます。

※ブログの更新(コンテンツ追加)は毎月2記事(年間24記事)の制作を1年間継続します。

新規でWebサイト運用を開始されるお客様の場合、ブログ更新が行えるWebサイトの構築からリリースまでを先行して行い、アクセス解析ツールを導入し更新後のアクセスデータを取得していきます。

またこの期間中、弊社開発Webマーケティングツール【concent】の設置・アカウント開設を行います。Webマーケティングツール【concent】を活用することで、その後のコンサルティングの精度を高めます。

各種分析・ゴール設定・マーケティング施策の策定・セールス 指導(2ヶ月)

- ・強み弱み分析

- ・ポジショニングマップの作成

- ・ペルソナ設定

- ・カスタマージャーニーマップの作成

- ・KPI・KGI(ゴール設定)

Webサイト構築に必要な各種分析と設定、Webマーケティングによる最終的な成果、目標値(KPI・KGI)の設定を行います。

初動2~3ヶ月で得られたデータと、各種分析により得られたアイディアをもとに、Webサイトの設計から運用までのマーケティング施策を立案していきます。

また必要に応じてEQセールス®指導も行います。

EQセールス®指導(勉強会の実施)

EQセールス®とは、従来の一方的なセールススタイルではなく、お客様の思いに寄り添うことで共感を生みだすセールスプロセスです。

私たちは、マーケティング活動に関わるすべてのスタッフが一貫したテーマのもと【点】ではなく【線】の施策を実践することにより、より効果的なマーケティングが実現できると考えています。

そうした考えから、この施策立案のタイミングで、プロジェクトに関係する全スタッフへ向けたEQセールス勉強会の実施を推奨しています。

顧客心理をベースとしたEQセールスプロセスの考えを、Webマーケティングに取り入れることで、顧客に寄り添うことを目的とした問題解決型のコンテンツづくりが全スタッフ共通認識のもと円滑に行えるようになります。

Webサイト基礎構築・SNSアカウント取得~運用(2ヶ月)

02で立案したマーケティング施策をもとに、取材・写真及び動画撮影(任意)の後、Webサイトの構築を行います。

この期間でのWebサイト構築はWebサイト基礎構築プランPLUGの対象となる必要最小限のコンテンツ(基礎構築)のみとなります。その他コンテンツの追加は、運用開始後に順次行います。

2段階・3段階でコンテンツリリースを行うことで、運用開始遅延の機会損失を防ぎます。

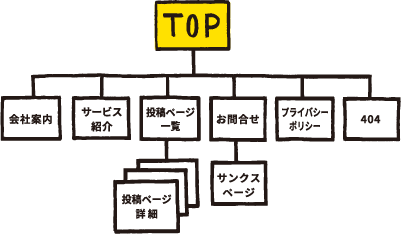

Webサイト初期構築項目内容

- [固定ページ]

デザイン+コーディング※スマホ対応 - SSL化対応

- [固定ページ]

会社概要・会社沿革・ごあいさつ・アクセスマップ 他

- [固定ページ]or[投稿ページ]

商品紹介・サービス紹介・お客様の声・採用情報 他、ご希望のコンテツを選択

- [固定ページ]or[投稿ページ]

商品紹介・サービス紹介・お客様の声・採用情報 他、ご希望のコンテツを選択

- [固定ページ]or[投稿ページ]

商品紹介・サービス紹介・お客様の声・採用情報 他、ご希望のコンテツを選択

- [固定ページ]

お問合せフォームのページ

- [固定ページ]

お問合せフォームの入力内容完了ページ

- [固定ページ]

プライバシーポリシー掲載のページ

- [固定ページ]

URLが存在しない場合に表示されるページ

- ・通常のhtmlを更新管理のできるサイトとして、WordPressというCMSに組み込む作業

- ・htmlとphpを組み合わせることで、動的なサイトにする作業

- ・Googleの検索結果に表示されるタイトル名と説明文の作成

- ・robots.txt作成

- ・sitemap.xml作成

- ・アクセス解析google analyticsの目標への設定

- ・お問合せが何件あったか表示できる

- ・電話番号のコンバージョン設定も可能

- ・WordPressのプラグインの「addquicktag」を使用し、見出しを3つと強調、引用タグを簡単に投稿画面で選べるようにします。

- ・WordPressを設置できるphpとmysqlの要件を満たしたサーバにWordPressを設置します。

- ※サーバが要件を満たしていない場合は設置できません

- ※弊社使用さくらレンタルサーバ スタンダードプラン

- ・ブラウザのタブに表示されるアイコン、スマートフォンで「ホーム画面に追加する際のアイコン」を作成・設置

- ・WordPressの管理画面のロゴ設置

- ・WordPressへの不正ログインを防ぐために管理画面のURLを変更

- ※WordPressのプラグイン使用

ホワイトペーパー他、ダウンロード資料の作成。

各種固定ページ及びランディングページの制作

アール株式会社では、Webサイトからの見込み客情報取得のため、サイト訪問者にとって有益な情報を提供できるホワイトペーパー及びダウンロード資料の作成を推奨しています。

ホワイトペーパー及びダウンロード資料の作成は、ご担当者様とお打合せを重ねた後、取材・制作を行います。

またこの期間から、基礎構築以外の固定ページの制作を開始し、マーケティング施策上で必要なランディングページの制作も行います。

プロモーション・メールマーケティング開始

- ・リスティング広告(GoogleAdWords・Yahoo!リスティング広告)

- ・SNS広告

- ・プロモーション動画制作

- ・各種チラシ制作

- ・ニュースリリース制作 他

02で立案したマーケティング施策・計画をもとに、プロモーション用コンテンツ制作、広告運用支援を開始します。

弊社開発Webマーケティングツール(有償版)【CONCENT-RATE】を活用したメールマーケティングも開始します。

効果検証・運用支援

Webサイト運用開始後のアクセスデータより、各種取り組みの効果検証を行い、その後の改善、マーケティング施策の修正へと役立てます。

アクセス解析をもとにサイト改善、SEO対策ミーティング、各種SNSの運用支援他、マーケティング施策全般に関するアドバイスを行います。

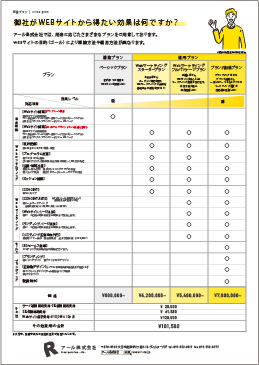

Webコンサルティング費用

(運用プラン)

※コンサルティングを行う案件は、最大で年間10社限定とさせて頂いております。

(事前にご理解ください。)

プロジェクト開始後2ヶ月間のコミュニケーション期間を通し、両社がお互いの取り組みについて理解を深めるなかで、その後のパートナーとしての友好的な関係構築が難しいと判断した場合、コンサルティング契約を解消させていただく場合もございます。予めご了承ください。

「今はとにかく素早くホームページを作りたい。でも将来的には、もしかしたらWebマーケティングに取組むかも?」とお考えのお客様は、弊社のホームページ基礎構築プランPLUG(プラグ)をご検討ください。

お客様の声

ビジュアルのみに頼らず本質的に機能するホームページが、理想のお客様を導いてくれました

ソラマド大分

(株式会社リビングデザイン)

ユーザー目線にたったコラム連載で月刊アクセス数20万PV。Webサイトの重要性を感じています

藤野屋

Webを最大限活用したBtoBビジネスを実践。価値ある情報を発信し、競合他社に負けない仕組みを作りたかった

株式会社 ミカサ

Webマーケティング

実践・勉強会の定期開催

四半期に一度、コンサルティング契約を頂くクライアント企業様を対象に「Webマーケティング実践・勉強会」を開催しています。

この会では、クライアント企業様各社の取り組みや課題、成功事例といったナレッジ(知見)の共有を目的とし、各社のマーケティング活動の底上げにお役立ていただいています。

Webコンサルティングコラム一覧

-

2024.07.25

ホームページ制作はスタートライン!中小企業がWebマーケティングで顧客を掴む方法

-

-

2024.07.08

地方中小企業の人材不足・時間不足をDXで解決!アールの業務効率化支援

-

2024.06.27

10分で読める!小さな会社とアール株式会社の成長物語

-

-

2023.01.25

中小企業がWebマーケティングを成功させるための10の施策

-

2022.04.11

Webサイトに関するよくある5つの質問と解決方法

-

-

2022.03.12

ホームページの効果的なコラムの作成方法と書き方について

-

2022.03.07

ペルソナから導きだす、コラム継続投稿の重要性について