「マーケティングの重要性は理解しているが、何から手をつければ良いのかわからない」

「日々の業務に追われ、本格的なマーケティング活動にまで手が回らない」

「過去に広告やWeb施策を試したが、期待した効果が出なかった」…。

中小企業の経営者やマーケティング担当者から、こうしたお悩みを伺う機会は少なくありません。特に地方に拠点を置く企業様にとっては、限られた予算や人材のなかで、大企業と同じ土俵で戦うことに不安を感じることもあるでしょう。

しかし、諦める必要はありません。

私たちアール株式会社は、20年以上にわたり500社超の地方・中小企業を対象に、WebマーケティングとDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を行ってきました。そのなかで導き出したのが、「リソースが限られるからこそ成果につながる成長法則」です。

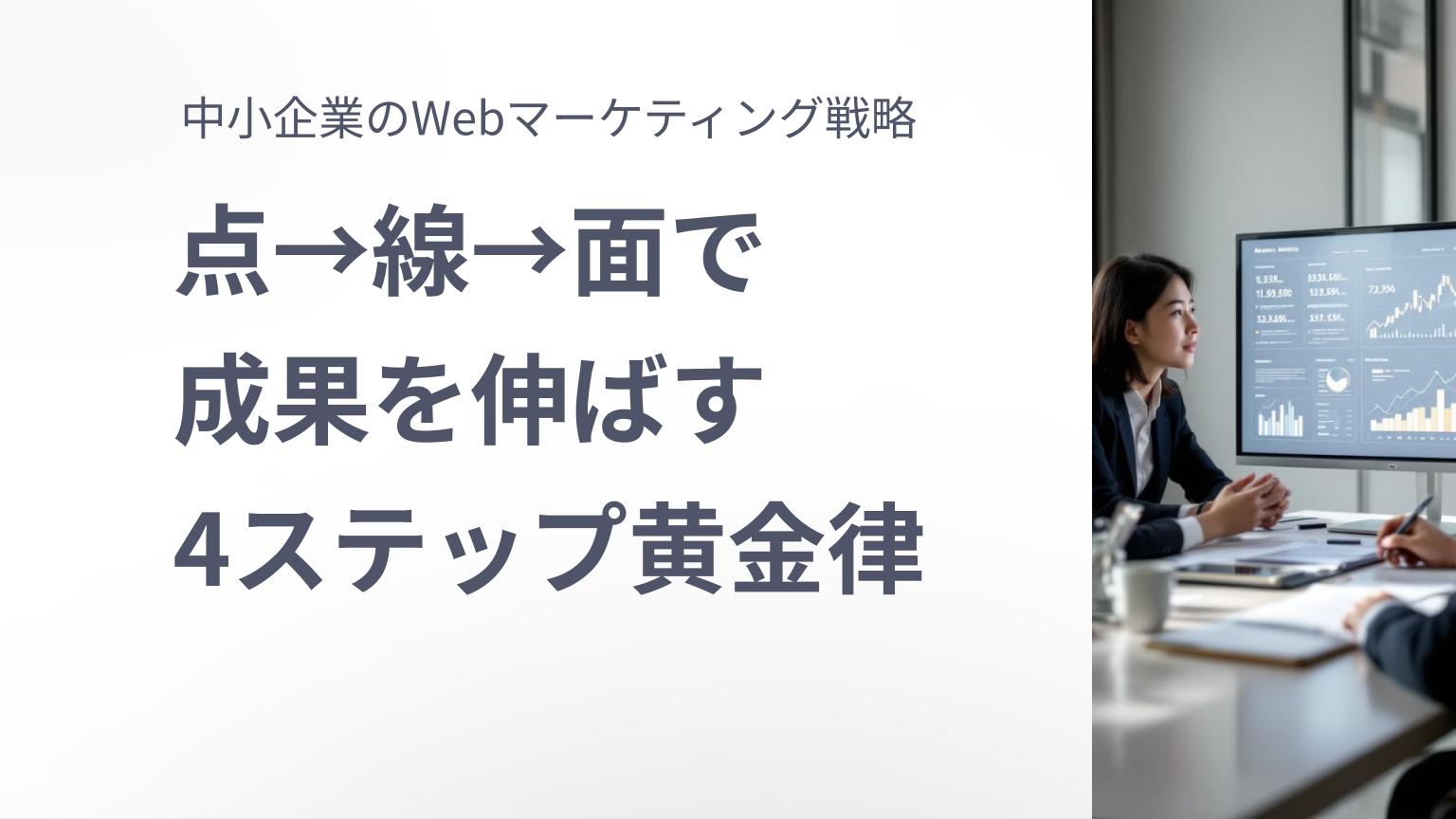

それが、今回ご紹介する「マーケティング黄金律 4ステップモデル」。

この黄金律は、やみくもに施策を打つのではなく、「点」=コア顧客の満足からはじまり、「線」=類似顧客への拡大、「面」=市場全体への浸透へと、段階的かつ着実に事業を成長させる再現性の高い戦略フレームワークです。

本記事では、それぞれのステップを具体的なアクションプランとともに、なぜこの順番が有効なのかという理論的背景を交えながら、わかりやすく解説します。

読み終えたときには、

- 自社が今どのステージにいるのか

- 次に何をすべきか

が明確になるはずです。

複雑に感じがちなマーケティングをシンプルに捉え直し、今すぐ着実な一歩を踏み出すための設計図として、どうぞ最後までご覧ください。

※この記事でわかること

- 中小企業が陥りやすいWebマーケティングの失敗パターン

- 成果を出すための「点→線→面」フレームワーク

- 実際の成功事例とステップ別の実践方法

目次

- 1. 中小企業にこそ「戦略的マーケティング」が必要な理由

- 2. アール流「マーケティング黄金律 4ステップモデル」とは?

- 3. 【黄金律ステップ1】確固たる「点」を築くコア体験の磨き方

- 4. 【黄金律ステップ2】「線」で繋げる「隣接拡張」による集客戦略

- 5. なぜこの「黄金律」が有効なのか?NBDモデルから読み解く

- 6. 実践へのロードマップ:黄金律を自社で進めるために

- アール株式会社がお手伝いできること。Web×DXの統合支援

- よくある質問

1. 中小企業にこそ「戦略的マーケティング」が必要な理由

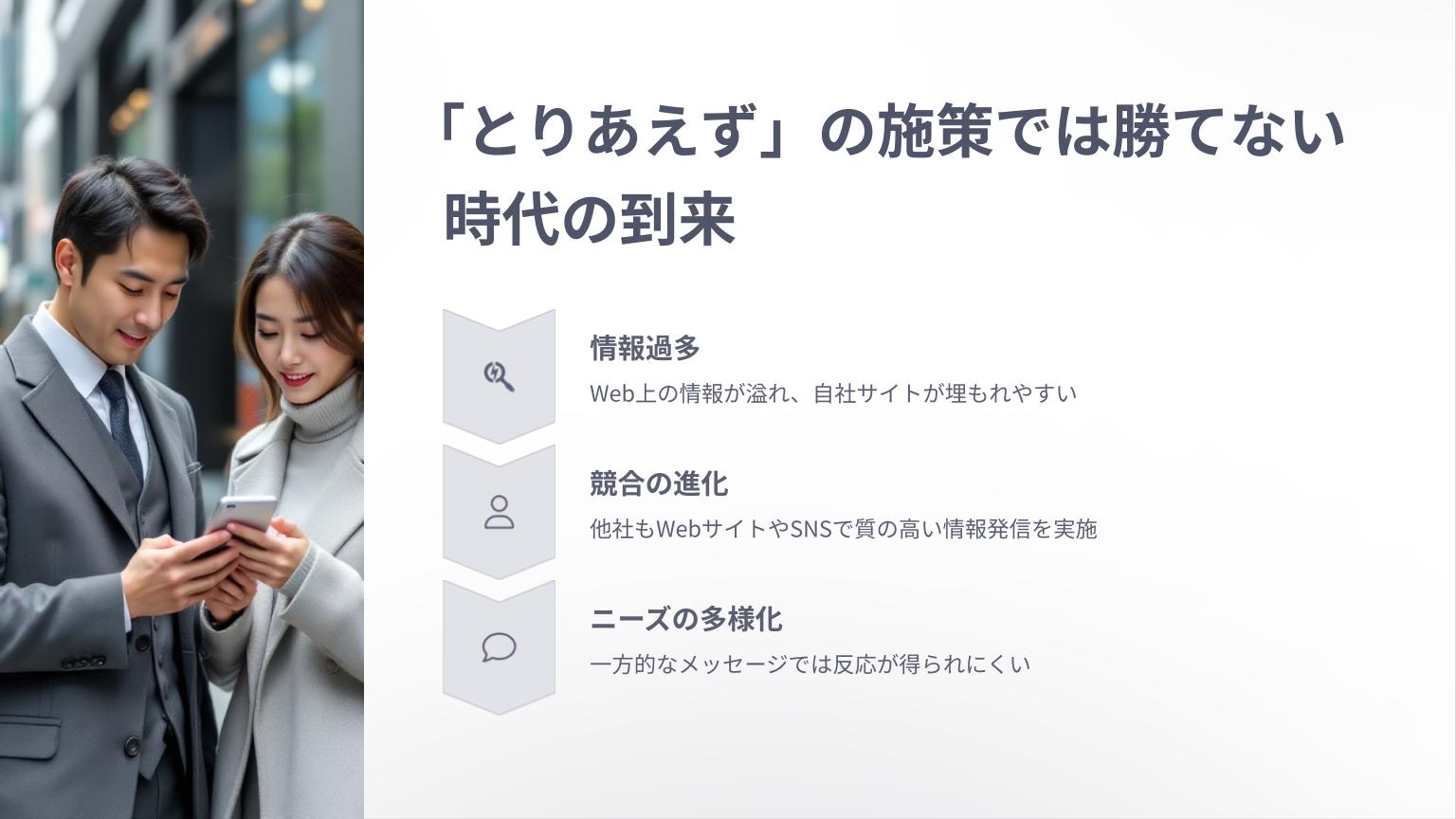

まずは、情報過多や競合の進化が進む現代において、なぜ「とりあえず」の施策では成果が出にくいのか、多くの中小企業が直面する課題、そして中小企業ならではの強みと戦い方について整理していきます。

かつては「良い製品やサービスを提供していれば、お客様は自然と集まってくる」と考えられていたかもしれません。しかし、インターネットとスマートフォンの普及、顧客の情報収集行動の劇的な変化、そしてデジタル化の波によって、中小企業を取り巻く経営環境は大きく様変わりしました。

そのため、もはや「とりあえず広告を出す」「昔ながらの営業を続ける」といった方法だけでは、継続的な成果を得るのは難しくなっています。今、中小企業に本当に求められているのは、限られた予算・人材・時間を最大限に活かす戦略的なマーケティングなのです。

1.1. 「とりあえず」の施策では勝てない時代の到来

現代の顧客は、商品やサービスを購入する前に、当たり前のようにインターネットで情報を検索し、比較検討します。そのため、次のような変化が起きています。

- 情報が多すぎて、自社を見つけてもらいにくい

→ Web上には情報が溢れており、自社サイトは簡単に埋もれてしまいます。

- 競合も進化している

→ 他社もWebサイトやSNSを活用して、質の高い情報発信を積極的に行っています。

- ニーズが多様化し、伝わりにくくなっている

→ 誰にでも当てはまるような一方的なメッセージでは、反応が得られにくくなっています。

このような状況で、「とりあえず広告を出してみる」「とりあえずSNSを更新する」といったやり方を続けても、成果は出にくく、かえって費用ばかりかさんでしまうのが現実です。

1.2. 放置できない!中小企業が抱える典型的なマーケティング課題

そして、多くの中小企業が、共通するいくつかのマーケティング課題に悩まされています。

| 課題 | どんな影響がある? | 主な原因 |

|---|---|---|

| 問い合わせが少ない | 顧客獲得のチャンスを30〜50%失っている可能性あり | SEO未対応、情報更新不足 |

| 商談につながらない | 成約率が平均15ポイント以上低下 | 顧客目線の訴求ができていない |

| 広告費ばかりかさむ | コスト増、投資効率の悪化 | 資産型施策(SEO・CRM)が未導入 |

| ITが進んでいない | 業務効率化が進まず、マーケティングも属人的に | 人材・ノウハウ不足、IT導入遅れ |

これらの課題は、単に売上減少を招くだけではありません。「営業・マーケティング担当人材の不足」は、近年の調査でも中小企業の経営課題として最も高い関心事項となっており、ノウハウ不足やIT導入の遅れと相まって、効果的な打ち手を見出せない状況を生んでいます。

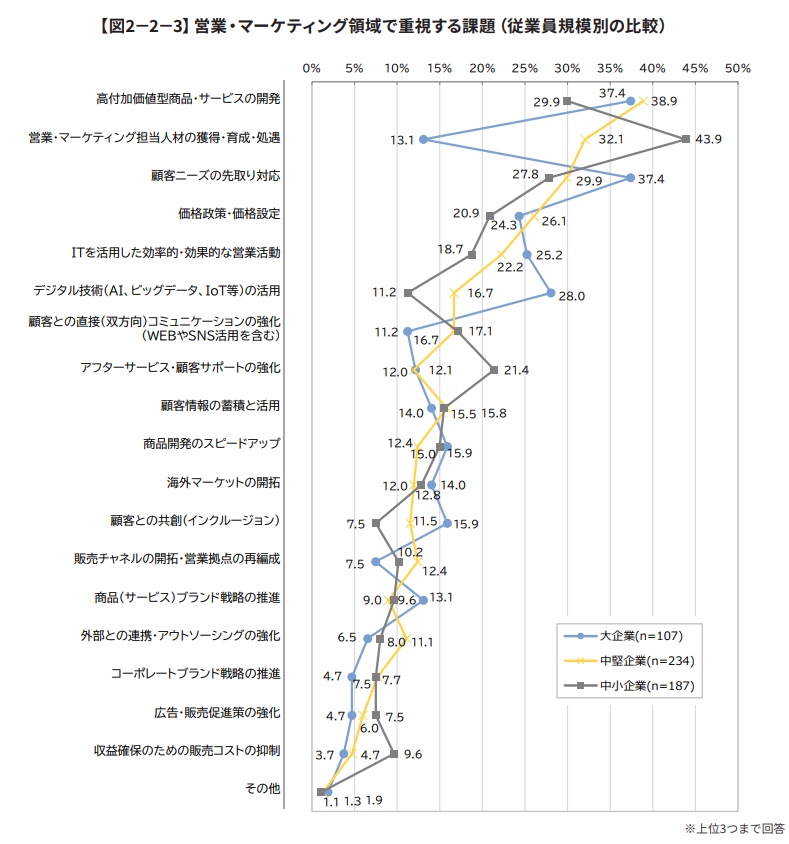

中小企業では、第1位が「営業・マーケティング担当人材の獲得・育成・処遇」となっており、大企業・中堅企業と比較しても高いことが特徴である。

〔出典〕一般社団法人 日本能率協会「日本企業の経営課題 第44回 当面する企業経営課題に関する調査 2023」調査レポート

私たちの支援現場でも、「自社の強みが顧客に伝わっていない」「Webサイトはあるが、検索しても全く表示されない」「広告費を増やしても問い合わせが増えない」といったご相談は後を絶ちません。これらは個別の問題に見えますが、実は根底にある戦略の不在が原因であることがほとんどです。

戦略不在が生む「負のスパイラル」

中小企業がマーケティングを戦略なしで進めてしまうと、次のような悪循環=負のスパイラルに陥る危険性があります。

- 誰に何を伝えるかが曖昧になり、情報発信の方向性がブレる

↓ - 顧客視点を欠いた発信で、問い合わせや反応が得られない

↓ - 焦って効果の薄い広告に手を出し、コストばかりが増大

↓ - 結果として予算や時間が足りず、SEOやコンテンツ制作に着手できない

↓ - ノウハウが蓄積されず、場当たり的な対応を繰り返す

この悪循環から抜け出すには、個別の施策(戦術)を場当たり的に行うのではなく、自社の状況と目指すべきゴールを見据えた戦略を描くことが大切です。

1.3. 大企業とは違う!中小企業が持つべき「強み」と「戦い方」

一方で、中小企業には大企業にはない独自の強みがあります。これを活かせば、限られたリソースでも成果につなげることは十分可能です。

| 強み | 活かし方 |

|---|---|

| 意思決定の速さ | 経営層との距離が近く、すぐに施策を実行できる |

| 顧客との距離の近さ | 一人ひとりの声を聞き、改善にすぐ反映できる |

| ニッチ市場への特化 | 特定分野での専門性を武器に勝負できる |

| 地域密着性 | 地元との信頼関係を土台にした集客が可能 |

| 柔軟性 | 市場変化や要望にスピーディーに対応できる |

これらの強みを活かすうえで鍵となるのが、「選択と集中」という考え方です。「誰に(ターゲット顧客)」「何を(独自の価値)」「どのように届けるか(最適なチャネルとメッセージ)」を明確に定め、そこに限られたリソースを集中させる。これが、中小企業が成果を出すための戦略的マーケティングの本質です。

例えば、ある地域密着型の工務店様は、価格競争ではなく「地元顧客の特殊ニーズ」に特化し、Webサイトやイベントで専門性を丁寧に伝え安定集客を実現しました。自社の強みを正しく見極め、最適なターゲットに、適切な方法で届けることができれば、大きな広告費をかけなくても確かな成果は実現できるのです。

戦略の重要性を確認したところで、次に取り組むべきは、それをどのように具体化し、実行に移すかという点です。ここからは、戦略を実現可能なプロセスに落とし込む設計図として、アール流「マーケティング黄金律 4ステップモデル」をご紹介します。

2. アール流「マーケティング黄金律 4ステップモデル」とは?

リソースが限られる中小企業が着実に成果を出すには、アール流「マーケティング黄金律 4ステップモデル」が有効です。

このフレームワークは、「点→線→面」へと段階的に成長する戦略で構成されており、全体像から各ステップの目的、KPI(重要業績評価指標)、具体的な施策例までを明示しながら、無理なく確実に成長へつなげる道筋を示します。

闇雲に施策を打つのではなく、正しい順番でステップを踏むことで、マーケティング活動は“点”から“線”へ、そして“面”へと着実に広がっていきます。

2.1. 「点」を制する者が「面」を制す?成長の絶対法則

「黄金律」の根幹にある考え方は、「点→線→面」という段階的成長のプロセスです。

- 点(Point)

まず、自社にとって最も重要な顧客(コアターゲット)を明確にし、その顧客が心から満足する体験を提供することに全力を注ぎます。これが全ての土台となる「確固たる点」です。

- 線(Line)

「点」で得られた成功パターンや顧客からの信頼を基盤に、類似するニーズを持つ他の顧客層へとアプローチを広げていきます。

- 面(Plane)

複数の「線」が繋がり、市場での認知度やブランド力が向上すると、より広範な市場全体へと影響力を広げ、安定的な成長軌道に乗れます。

いきなり「面」を狙うのではなく、まずは足元の「点」を徹底的に固めること。これが、リソースの限られた中小企業が取るべき、最も確実で効率的な成長戦略です。

2.2. ステップ1:コア体験磨き(顧客満足度の最大化)

| フェーズ | 目的 | KPI例 | 主な施策例 |

|---|---|---|---|

| コア体験磨き | ペルソナ満足 | 初回CVR(転換率) / NPS(顧客推奨度) | UX(顧客体験)設計・導線最適化 |

ペルソナ設計で明確になった「理想顧客」に対し、WebサイトのUX改善や直感的な導線設計を通じて、CVR(コンバージョン率)とNPS(顧客推奨度)の向上を目指します。

カスタマージャーニーを描くことで、初回接点での顧客体験の質を高め、長期的なファン化につなげる土台を築きましょう。

2.3. ステップ2:隣接拡張(類似ターゲットへの展開)

| フェーズ | 目的 | KPI例 | 主な施策例 |

|---|---|---|---|

| 隣接拡張 | 類似層獲得 | 新規UU(ユニークユーザー) / 指名検索数 | SEO記事・SNS拡散 |

SEO記事の配信、SNS施策の運用、リスティング広告によるセグメントターゲティングを組み合わせ、コア顧客と似たニーズを持つ「隣接ターゲット層」へアプローチを拡大します。

ステップ1で得た顧客インサイトを再活用しながら、検索流入とSNS認知の両面から集客の「線」を描き出します。

2.4. ステップ3:想起強化(ブランド認知の浸透)

| フェーズ | 目的 | KPI例 | 主な施策例 |

|---|---|---|---|

| 想起強化 | ブランド認知浸透 | 再訪率 / 直帰率低下 | ストーリー発信・PR記事 |

ブランド認知を高め、「〇〇といえば御社」と第一想起される存在へ導くために、ストーリーテリングを活用したPR戦略を展開します。

企業の背景や想いをWebサイトやSNSで発信し、感情的共感と記憶定着を図ることで、ブランド資産の形成を加速させましょう。

2.5. ステップ4:資産化再投資(LTV向上と再投資)

| フェーズ | 目的 | KPI例 | 主な施策例 |

|---|---|---|---|

| 資産化再投資 | LTV(顧客生涯価値)向上 | リピート率 / LTV | MA(マーケティングオートメーション)・CRM施策実装 |

顧客データを活かしたMA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)施策により、ファン育成とLTV(顧客生涯価値)の向上を目指します。

蓄積されたノウハウと利益を再投資し、安定した「面」マーケティングへと繋がる成長ループを築きます。

「順番」と「目的」こそが黄金律の真髄

多くのマーケティング解説記事では、さまざまな施策が「リスト」として紹介されます。しかし、アール流「黄金律」が他と一線を画すのは、施策に取り組む「順番」と、各段階で達成すべき「目的」を明確に定義している点です。

正しい順番で土台から積み上げることで、各施策の効果が最大化され、無駄な投資を防げます。また、各ステップで「何を達成すべきか(KPI)」が明確であれば、施策の選択や効果測定が容易になり、戦略的な意思決定ができます。

段階的成長は、成功の定石

この「点→線→面」という段階的なアプローチは、決して目新しいものではありません。

例えば、Facebook(現Meta)も、最初はハーバード大学という「点」からスタートし、他の大学(線)へ拡大、そして一般公開(面)へと進みました。(参考:Wikipedia, Facebookの歴史)

私たちの支援現場でも、「特定顧客層の満足度向上に集中しWebサイト導線を改善(点)。成功事例を基に別業界へSEOコンテンツ展開(線)し、安定的な問い合わせ獲得に繋がった」といった事例は多数あります。まさに「急がば回れ」。焦らず段階を踏むアプローチこそが、成功への最短ルートとなるのです。

営業体制に頼らず成果を出す!Webサイトを核にニッチ市場で成長を続ける秘訣とは?株式会社ミカサ

この黄金律モデルは、リソースの限られた中小企業が、地に足をつけながら着実に成長していくための、極めて再現性の高い法則と言えるのです。

ここからは、黄金律の第一歩である「ステップ1:コア体験磨き」について、その具体的な実践方法を解説していきます。

3. 【黄金律ステップ1】確固たる「点」を築くコア体験の磨き方

「マーケティング黄金律」の出発点は、ペルソナに最高の「コア体験」を提供し、満足度を最大化することです。

なぜ最初の顧客が大切か、具体的なペルソナ設計の3ステップ、Web集客の土台となるホームページと地域SEOの基礎を解説し、事業拡大に欠かせない“強固な基盤”の作り方を詳しく解説していきます。

売上を追う前に、まず自社が最も価値を提供できる顧客(=ペルソナ)に最高の体験を届け、満足度を最大化します。なぜなら、最初に満足してくれた顧客こそが、その後の事業拡大の強力な推進力、つまり口コミや紹介の源泉となるからです。

3.1. なぜ「最初の顧客」が重要なのか?:選択と集中の原則

リソースが限られる中小企業にとって「誰にでも良い顔をする」戦略は、結局誰の心にも響かない結果を招きがちです。だからこそ「選択と集中」が鍵となります。「自社が最も貢献でき、かつ自社の価値を最も理解してくれる顧客は誰か?」を見極め、その顧客(コアターゲット)にリソースを集中投下するのです。

最初にこのコアターゲットを熱烈なファンにできれば、

- 成功パターンの発見

何が響き、何が響かないのか、具体的な学びが得られる。

- 口コミ・紹介の発生

満足した顧客は、自然と良い評判を広めてくれる。

- LTV(顧客生涯価値)の向上

長期的な関係性を築きやすくなる。

これらの効果が、次のステップ「隣接拡張(線)」への力強い推進力となります。

3.2. ペルソナ設計【実践編】:顧客像を「点」の成功に繋げる3ステップ

「最初の顧客」を明確にするために欠かせないのがペルソナ設計です。「理想の顧客」を一人の人間として具体的に描き出す作業です。

3.2.1. 誰の課題を解決する?:既存顧客分析とインタビュー

まずは「今、自社を支えてくれているのは誰か?」を知ることから始めます。

- 既存顧客データ分析

年齢、性別、地域、購入頻度、購入理由などを分析。「なぜ競合でなく自社を選んだか?」は重要なヒントです。

- 顧客インタビュー

可能なら優良顧客に直接話を聞きましょう。「どんな課題があったか」「自社を知ったきっかけは?」「利用してどうだったか?」など、リアルな声は宝の山です。

ある製造業様では、既存顧客ヒアリングで「担当者の迅速な対応と専門知識が決め手」という声が多く、Webサイトでの訴求強化に繋がり、新規問い合わせの質向上に貢献しました。このように、実際の顧客の声をもとに改善ポイントを見出すことで、マーケティング施策の方向性がより明確になるのです。

3.2.2. 具体的に描く:ペルソナシート作成のポイント

集めた情報を基に、ペルソナ像を具体化します。

| 基本情報 | 名前、年齢、性別、居住地、職業、役職、家族構成など |

|---|---|

| 業務上の役割・目標 | (BtoBの場合) 責任、達成目標 |

| 抱える課題・悩み | 仕事やプライベートでの困り事、解決したいこと |

| 情報収集の方法 | Webサイト、SNS、業界誌、展示会など |

| 価値観・重視すること | 価格、品質、信頼性、サポートなど |

| ストーリー | 人物像をリアルにする簡単な背景情報 |

【ペルソナ例】

- 地方建設業向け

30代 子育てファミリー – 「子供たちのために、暖かく安心な家を、信頼できる地元の工務店で。情報収集はInstagramや地域の口コミサイト中心。」

- 製造業界向け

50代 購買担当者 – 「既存取引先に慣れているがコストと納期が課題。新規開拓時間は無いがWebで効率的に情報収集したい。実績と技術力が重要。」

3.2.3. 顧客の行動を追う:カスタマージャーニーマップの活用

ペルソナが設定できたら、その人物が自社の商品・サービスを認知し、興味を持ち、比較検討し、購入(利用)し、その後どうなるかという一連のプロセス(=カスタマージャーニー)を時系列で可視化します。

各段階で「ペルソナは何を考え、感じ、行動するか」「どこで自社と接点を持つか」を洗い出すことで、適切な情報提供のタイミング・チャネル・内容が見えてきます。

ペルソナ設計は「顧客視点」を取り戻す魔法

多くの企業が「自社の言いたいこと」を発信しがちです。しかし、ペルソナ設計に取り組むことで、強制的に「顧客視点」に立つことができます。「このペルソナなら、この表現で響くだろうか?」と考えるプロセスそのものが、マーケティング戦略の精度を高めるのです。

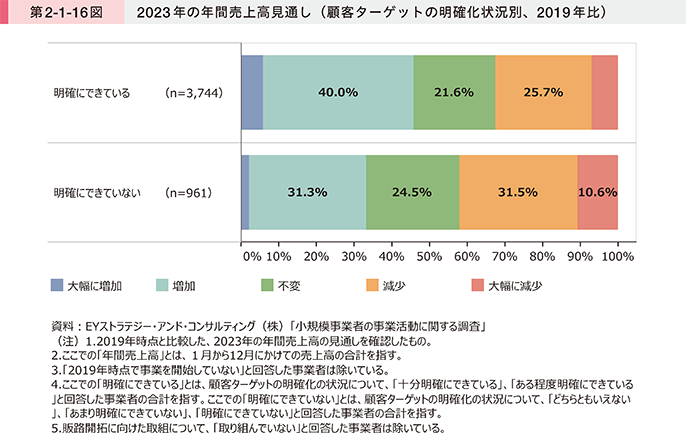

実際、中小企業庁の調査でも、自社のターゲット市場のニーズを把握している企業は、そうでない企業に比べて売上目標の達成率が高いというデータがあります。

販路開拓に向けた取組を行っている事業者のうち、顧客ターゲットを「明確にできている」事業者ほど、2023年の売上高見通しについて2019年と比較して「大幅に増加」、「増加」と回答する割合が高い傾向にあることが分かる。このことから、販路開拓を行う上で、顧客ターゲットを明確にすることが重要だと示唆される。

ターゲット像の明確化は、マーケティング活動を成功に導く土台であり、継続的な成果を生む重要な鍵なのです。

▼より詳しく知りたい方はこちらもおすすめ

ペルソナ設定とは?ペルソナ設定の方法を徹底解説します

https://www.r-co.jp/web-site/4529/

3.3. Web集客の揺るぎない土台:ホームページと地域SEOの基礎

ペルソナ(誰に)が決まったら、次はそのペルソナに「最高の体験」を届けるための「場」、すなわちWeb上の基盤を整えます。特にホームページは、現代ビジネスにおいて企業の「顔」であり、信頼の証となる重要な存在です。

3.3.1. 顧客の信頼を得る「顔」:ホームページを持つべき本当の理由

「SNSがあればホームページは不要では?」という声も聞かれますが、それは大きな誤解です。

- 信頼性の担保

買い物客の81%が購入前に企業をオンラインで調べ、うち47%は公式ホームページを確認します。(参考:Zippia「20+ Essential Small Business Website Statistics [2023]」)半数近くの潜在顧客は、ホームページがない企業に不安を感じる可能性があります。

- 情報提供の拠点

商品・サービス詳細、強み、実績、問い合わせ先など、顧客が必要とする情報を体系的・網羅的に伝えられるのはホームページならでは。SNSは情報が断片的になりがちです。

- 24時間働く営業マン

一度しっかり作り込めば、ホームページは24時間365日、情報提供し、問い合わせを受け付ける優秀な営業マンとなります。

▼こちらの記事も参考に

「SNSで十分」は中小企業の落とし穴?集客につなげるホームページの5つの力

しかし、4社に1社以上の中小企業が自社サイトを持っていないというデータもあります。もし御社がまだホームページをお持ちでないなら、それは大きな機会損失を生んでいるかもしれません。

3.3.2. 見つけてもらうために:最低限やるべき地域SEO対策

ホームページを作っただけでは、顧客に見つけてもらえません。そこで重要になるのがSEO、特に地域密着型ビジネスにとっては地域SEO(ローカルSEO)です。まずは以下の基本を押さえましょう。

- キーワード選定

ペルソナが検索しそうなキーワード(例:「〇〇市 工務店 高断熱」「△△町 部品加工 短納期」)を考えます。

- コンテンツへの反映

ホームページの各ページ(特にトップページ、サービス紹介、会社概要など)のタイトルや見出し、本文に、これらのキーワードを自然に含めます。

- 地域情報の明記

会社概要ページに正確な住所、電話番号(NAP:Name, Address, Phone number情報)を記載し、可能ならGoogleマップを埋め込みます。トップページにも「〇〇市で△△なら当社へ」といった地域性をアピールする文言を入れると効果的です。

3.3.3. Googleビジネスプロフィール:無料でできる地域集客の要

地域SEOとセットで絶対に取り組むべきなのが、Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)です。Google検索やGoogleマップ上に自社の店舗・会社情報を表示させるための無料ツールです。

- 登録と情報充実

無料で登録し、会社名、住所、電話番号、営業時間、WebサイトURL、サービス内容、写真などを正確かつ最新の情報で埋めます。

- 投稿機能の活用

最新情報、キャンペーン、イベントなどを定期的に投稿します。

- 口コミ(レビュー)への対応

顧客からの口コミは非常に重要です。良い口コミを集める努力と共に、寄せられた口コミには丁寧に、迅速に返信しましょう。誠実な対応が信頼に繋がります。

ホームページとGoogleビジネスプロフィールは、いわばWeb集客における車の両輪です。両方をしっかり整備・運用することが、「点」を築くための揺るぎない土台となります。

ステップ1「コア体験磨き」は地味に見えるかもしれませんが、マーケティング黄金律全体の成否を左右する最も重要な工程です。

4. 【黄金律ステップ2】「線」で繋げる「隣接拡張」による集客戦略

ステップ1で築いた「点」を「線」へと繋げていくフェーズが「隣接拡張」です。ここでは、SEOコンテンツ、SNS活用、Web広告といった施策を駆使し、類似ニーズを持つ新たな顧客層へのアプローチを広げていきます。ステップ1で得た知見と連動させることで、集客効果を最大化し、事業の拡大へと繋げていきましょう。

ステップ1で高い満足度を得たコア顧客体験は、次の集客展開における最良の「ヒント」となります。その成功パターンを軸に、似た課題やニーズを持つターゲットへと横展開していく。この「成功の再現性」を意識したアプローチこそが、ステップ2の本質です。

4.1. コア顧客の周辺へ:ターゲット拡大の考え方

隣接拡張の第一歩は、「コア顧客の周辺には、どのような人々がいるか?」を考えることです。ここでステップ1のペルソナ設計や顧客分析で得た情報が役立ちます。

- 類似の課題を持つ層

コア顧客と同じような悩みや課題を抱えているが、業界や状況が少し異なる人々。

- 補完的なニーズを持つ層

コア顧客が利用する商品・サービスと関連性の高いニーズを持つ人々。

- 地理的に近い層

(地域ビジネスの場合)コア顧客と同じ地域、あるいは隣接地域にいる人々。

これらの「隣接ターゲット」に向けて、ステップ1で「響いた」メッセージや価値を応用しながらアプローチしていきます。

4.2. SEOコンテンツ:検索ニーズに応え、専門性を示す資産作り

隣接ターゲットが情報収集する際、まず頼りになるのが検索エンジンです。実際、過疎化の進む地方でも、SEOコンテンツマーケティングによって月間アクセス数20万PVを達成した企業も存在します。彼らは、検索者のニーズに応える質の高いコンテンツ(ブログ記事、導入事例、ノウハウ集など)を、自社のホームページで継続的に発信することで成果を上げています。

- 役割

SEOコンテンツの主な役割は、検索されやすいキーワードで上位に表示されることで、潜在顧客に自社を「見つけてもらう」ことです。さらに、課題解決に役立つ情報を提供することで、信頼を獲得し、将来的な顧客候補として育てていく機能も担います。

- ステップ1との連動

ステップ1で明らかになったコア顧客の「課題」「成功体験」「よくある質問」は、SEOコンテンツの素材として非常に有効です。たとえば、「〇〇の解決法」「△△の導入事例」など、実際に響いたテーマをもとに情報発信することで、検索結果での優位性と説得力を両立できます。

- 長期的な資産

SEOコンテンツは、一度作成すれば中長期的に検索からのアクセスを生み続ける「資産」となります。広告のように継続的な予算を必要とせず、時間とともに効果が蓄積されるため、限られたリソースで成果を最大化したい中小企業にとって理想的な集客手法です。

4.3. SNS活用:低コストで始める顧客との対話とファン化促進

SNSは、隣接ターゲットとの直接的な接点を作り、関係性を築くうえで非常に有効な手段です。企業の魅力や価値観を日常的に発信し、ファンとのつながりを深めていくことが可能です。

- 役割

SNSは、新商品やキャンペーン情報の告知にとどまらず、企業の日常風景、裏側、現場の声、専門知識などを気軽に発信できるメディアです。そうしたコンテンツは、ブランドに対する親近感や信頼を醸成し、ファン化や再訪につながります。また、コメントやDMを通じた顧客とのコミュニケーションも可能で、関係性を深める場として活用できます。

- プラットフォーム選定

ペルソナがよく利用するSNSを選ぶことが重要です。BtoBならFacebookやX(旧Twitter)、BtoCで視覚的訴求が有効ならInstagram、若年層向けならTikTokといった使い分けが考えられます。

- 低コスト&始めやすさ

SNSの多くは無料で利用でき、スマートフォン1台あればすぐに発信を始めることができます。中小企業にとって、初期コストをかけずに始められる点は大きなメリットです。ただし、効果を継続的に出すためには、更新頻度の維持やフォロワーとの双方向のやり取りといった、地道な運用が求められます。

4.4. Web広告:必要な時に、必要な人に届けるアクセル役

Web広告(リスティング広告、SNS広告など)は、短期間で特定のターゲット層に集中してアプローチしたいときに、即効性を発揮する手段です。適切なタイミングで活用すれば、認知拡大やコンバージョン獲得を加速させる強力な武器になります。

- 役割

Web広告は、「ここぞ」という勝負の局面で効果を発揮します。例えば、新商品リリース時やキャンペーン期間中などに一気に認知度を高めたり、検索エンジンで明確なニーズを持つ「今すぐ客」に対してピンポイントで訴求したりすることが可能です。特に検索広告は、購買意欲の高いユーザーにリーチできる点で優れています。

- ステップ1・2との連動

ステップ1で定義したペルソナの行動特性、ステップ2で効果があったSEOキーワードや反応の良いメッセージは、広告運用においてターゲティング精度を高めるための貴重な材料です。こうした既存の知見を活かすことで、「無駄な広告配信」を避け、費用対効果(ROAS)を最大化することができます。

- アクセル役としての位置づけ

Web広告は、確かに短期間で成果を出しやすい「アクセル」の役割を担います。しかし、それだけに依存すると、予算が続かない「広告依存体質」に陥るリスクがあります。中長期的な成長を実現するには、SEOコンテンツやSNSといった資産型施策と組み合わせ、必要な場面で広告を“意図的に”使うことが重要です。

施策の「組み合わせ」と「連動性」で効果を最大化する

「隣接拡張」フェーズの要点は、個々の施策をバラバラに行うのではなく、ステップ1で築いた「コア体験」という土台の上に、戦略的な「線」を描くツールとして活用することです。SEO、SNS、Web広告それぞれの目的と役割を理解したうえで、相互に連動させて実行することで、単独では得られない相乗効果が生まれます。

例えば、ステップ1で顧客から得た「生の声」や「成功パターン」は、次のように応用できます。

- SEOでは、キーワード選定やコンテンツの切り口として活用

- SNSでは、共感を呼ぶストーリーや課題共有の投稿として活用

- Web広告では、訴求力のある見出しや広告コピーとして反映

こうした一貫性のある情報設計により、ターゲットにブレのないメッセージを届けることができ、訴求力が飛躍的に向上します。

あるBtoB支援企業様では、顧客インタビューから「特定の専門用語」が頻繁に使われていることに注目。それを軸にSEO記事を作成したところ、高品質なトラフィックを獲得。その記事を要約し、Facebook広告として配信することで、ターゲットに近い役職層への認知拡大と問い合わせ増加につながりました。

ステップ2「隣接拡張」は、ステップ1で得た成功体験を“再現可能なノウハウ”として広げていく実践の場です。狙いを定めて打ち出せば、無理のない予算でも着実な集客拡大が可能になります。

5. なぜこの「黄金律」が有効なのか?NBDモデルから読み解く

アール流「マーケティング黄金律」は、「点→線→面」という段階的アプローチを採用しています。これは単なる経験則ではなく、「NBDモデル(Negative Binomial Distribution:負の二項分布モデル)」という科学的根拠に裏付けられた戦略です。

このNBDモデルが示す「顧客を増やす本質」を理解することで、「なぜ“まずはコア顧客から”が有効なのか」「なぜ順序を守ることが重要なのか」といった疑問に、理論的な説明がつきます。そしてこれは、リソースが限られる中小企業こそ意識すべき再現性の高い成長法則とも言えるのです。

戦略的な段階論がなぜ有効なのか。その理由を、以下で詳しく解説していきます。

5.1. 「確率思考」でマーケティングの本質を掴む

NBDモデルとは、「顧客が一定期間内に商品やサービスを購入する回数のばらつき」を説明・予測するための統計的モデルです。日本有数のマーケター森岡毅氏の著書『確率思考の戦略論』(角川書店)でも、実務に活用できる理論の一つとして紹介されています。

市場には、「頻繁に購入してくれるヘビーユーザー」もいれば、「たまにしか購入しないライトユーザー」、さらに「まだ購入していない未購入者」も存在します。NBDモデルは、こうした顧客ごとの購買確率の差を考慮しながら、市場全体の購買行動パターンを確率的に捉える手法です。

例えば、以下のような数式がモデルの中心となっています

![負の二項分布の確率質量関数を示す数式「P(r) = [(k + r - 1)! / r!]・(k - 1)! × (M/k)^r × (1 + M/k)^-(k + r)」](https://www.r-co.jp/wp3/wp-content/uploads/2025/05/b67935cfd3cbee4962a7b33a97780a5c.jpg)

※この数式を詳細に理解する必要はありません。

重要なのは、「どの顧客が、どの程度の確率で買うのか」を分布として捉えるという考え方です。

この確率的視点を持つことで、マーケティング施策の判断軸が「なんとなく」から「数字に基づく戦略」へと変わります。つまり、NBDモデルは感覚や経験に頼らない戦略設計の土台となり、限られたリソースをより効果的に活用するうえで非常に有用なのです。

以下に、文の構造を整理し、読点や接続詞を加えて流れをスムーズにした校正案を提示します。「黄金律」と「NBDモデル」を連動させて理解しやすくする観点も盛り込みました。

5.2. NBDモデルが示す「顧客を増やす」ために本当にすべきこと

では、NBDモデルは中小企業のマーケティング戦略に対して、どのような示唆を与えてくれるのでしょうか?

特に重要なのは、次の2点です。

① 成長の鍵は「M(平均購入回数)」にある

NBDモデルを用いた分析によれば、市場におけるブランドの成長(売上の向上)は、最終的に「M(=顧客一人あたりの平均購入回数)」を高めることによって達成される、という法則が多くの業界で観察されています。

つまり、売上を伸ばすためには「誰かにもう一度買ってもらう」ことが不可欠です。

② 「M」を向上させる近道は、「顧客基盤の拡大」にある

「平均購入回数を上げるなら、既存顧客にもっと買ってもらえばいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、NBDモデルが示す通り、ヘビーユーザーの購入回数をさらに増やすことは非常に難しく、その効果も限定的です。

むしろ、まだ購入していない人や、購入回数の少ないライトユーザーに「まず1回買ってもらう」「もう1回だけ買ってもらう」ことの方が、Mの向上に対してはるかに効率的です。つまり、Mを上げるには「広く浅く」顧客基盤を広げていく戦略が有効なのです。

NBDモデルが「点→線→面」戦略を科学的に裏付ける

アール流「マーケティング黄金律」が提唱する「点→線→面」という段階的な成長戦略は、このNBDモデルの考え方と非常に親和性があります。

- なぜ「点」が重要か?

ステップ1でコア顧客(ペルソナ)に最高の体験を提供することで、「買ってくれる人」の最初の基盤(=点)を作ります。この確かな点が、平均購入回数(M)の向上に繋がる最も効率的なスタート地点です。

- なぜ「線」に広げるのか?

ステップ2では、類似するニーズを持つターゲット層に展開することで、まだ購入していない人々にアプローチします。これにより、Mの底上げが実現し、市場全体でのシェアや売上が加速していきます。

実際、NBDモデルの分析では、Mを0.5から1.0に引き上げるだけで、市場における不買層(未購入者)の割合が68%から52%に減少する可能性が示されています。これは大きなインパクトです。

私たちがNBDモデルのような確率に基づいた客観的なアプローチを重視している理由は、限られたリソースの中で「どこに力を注ぐべきか」の判断精度を高めるためです。もちろん経験や勘も大切ですが、理論的な裏付けがあるからこそ、再現性が高く、実行可能なマーケティング戦略が実現できるのです。

次は、この「マーケティング黄金律」を、どのように自社で実行に移し、成功に導くか。そのための実践ロードマップをご紹介します。

6. 実践へのロードマップ:黄金律を自社で進めるために

「マーケティング黄金律」を理解するだけでは成果には繋がりません。実際に自社で活用し、継続的に運用していくには、具体的なロードマップと、よくある失敗のパターン(=陥りやすい罠)を事前に把握し、避ける準備が必要です。

ここでは、12ヶ月の施策タイムライン、中小企業の7つの罠と回避策、効果測定法、活用できる支援制度を解説し、マーケティングを前に進めていくために、実際にどう動けばいいのかという具体的な道筋をご紹介します。

「言うは易く行うは難し」とならないよう、黄金律を自社のマーケティング戦略にしっかりと根づかせるための設計図としてぜひご活用ください。

6.1. 12ヶ月で成果を目指す:施策実行のタイムライン

マーケティングは中長期的な視点が必要ですが、具体的な計画がなければ進捗が見えにくくなります。以下は、アール株式会社が提案する12ヶ月間の施策ロードマップ(一例)です。

【ステップ1:コア体験磨き】(1~2ヶ月目)診断・設計フェーズ

- 現状把握と戦略の土台作り。ペルソナ設計、顧客分析、競合調査、Webサイト診断、KPI設定。

【ステップ1~2移行期】(3~5ヶ月目)重点キーワード施策

- コアターゲット向けWeb基盤強化と初期集客開始。ホームページ改修、Googleビジネスプロフィール最適化、LP(ランディングページ)制作、重点キーワードでのSEO記事作成開始。

【ステップ2:隣接拡張】(6~8ヶ月目)隣接拡張施策

- 類似ターゲット層へのアプローチ拡大。SEO記事継続作成とキーワード拡大、SNS運用開始、必要に応じWeb広告テスト運用開始。

【ステップ3~4準備期】(9~12ヶ月目)想起浸透・CRM施策実装

- ブランド認知向上と顧客関係強化の準備・開始。成功事例コンテンツ作成、顧客の声収集・活用、ストーリーコンテンツ発信、MA/CRMツール検討・導入、CRM基盤整備。

ポイントは、黄金律のステップに沿って段階的に施策を重ねることです。最初の数ヶ月は地道な分析と基盤整備に注力し、徐々に集客施策、そして関係構築へと移行していきます。

6.2. 中小企業が陥りがちな「7つの罠」とその回避策

意欲的にマーケティングを始めても、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースは少なくありません。特に中小企業が陥りやすい「7つの罠」とその回避策をご紹介します。

| 罠 | 回避策 |

|---|---|

| 【罠1】戦略なき戦術実行 | 必ずステップ1から。「誰に、何を、なぜ」を明確にしてから施策(How)を選ぶ。 |

| 【罠2】リソースの甘い見積もり | マーケティングは重要経営活動と位置づけ、時間を確保。施策を絞り込む。 |

| 【罠3】「知っている」と「できる」の混同 | 小さくてもまず実行。効果測定し、自社ノウハウを蓄積。 |

| 【罠4】顧客不在の「思い込み」 | ペルソナ設計を徹底し、顧客の生の声を聴く機会を設ける。 |

| 【罠5】効果測定なき「やりっぱなし」 | 事前にKPIを設定し、定期的に効果測定。結果を次のアクションに活かす(PDCA)。 |

| 【罠6】短期成果への過度な期待 | マーケティングは中長期的取り組みと理解。短期KPIと長期KGIを設定し、プロセスも評価。 |

| 【罠7】安易な「競合模倣」 | 自社の「点」に立ち返り、自社ならではの戦い方を意識する。 |

これらの罠は、多くの企業様が一度は経験する道です。特に【罠1】と【罠5】は致命傷になりかねません。

私たちは、初期段階での現状分析と目標設定、KPI設計、そして定期的な効果測定と改善提案を重視し、これらの罠の回避をサポートします。

6.3. 効果測定なくして成長なし。KPI設定とPDCAの回し方

「7つの罠」の中でも特に重要なのが、効果測定と改善(PDCAサイクル)です。どんなに素晴らしい戦略や施策も、実行して終わりでは意味がありません。

- KPI(重要業績評価指標)の設定

各ステップの目的に合わせ、測定可能な指標を設定します。

例(ステップ2:隣接拡張):Webサイトへの新規訪問者数(UU)、特定のSEO記事からの問い合わせ数、SNSアカウントのフォロワー増加数、指名検索数など。

- 定期的な測定と分析

Google AnalyticsやMicrosoft Clarityの分析ツールなどを活用し、最低でも月1回はKPIの進捗を確認。目標達成度だけでなく、「どの施策が効果的だったか」「どのキーワードが響いたか」などを分析します。

- 改善アクション

分析結果に基づき、「効果の高い施策は継続・強化」「効果の低い施策は見直し・中止」「新たな仮説を立てて次の施策を計画」といった具体的な改善アクションに繋げます。

このPlan(計画)→ Do(実行)→ Check(測定・評価)→ Act(改善)のサイクルを地道に回し続けることが、マーケティング活動の精度を高め、着実に成果を出すための王道です。

6.4. 活用しない手はない!マーケティングに使える補助金・支援機関リスト

自社だけでマーケティングを進めるのが難しい場合、外部のリソースを積極的に活用しましょう。特に国や自治体の支援制度は、中小企業にとって大きな助けとなります。

公的支援制度(補助金・助成金)

- 小規模事業者持続化補助金

Webサイト制作・改修、チラシ作成、広告出稿など、販路開拓に広く活用できます。

- IT導入補助金

MA/CRMツール、ECサイト構築ツールなどの導入費用を支援。

- 事業再構築補助金

新市場開拓のためのマーケティング費用などが対象となる場合あり。

- その他

各都道府県や市町村独自の補助金も。

地域の支援機関

- よろず支援拠点

〔関連知識参照〕各都道府県に設置された無料の経営相談窓口。マーケティングに関する専門家相談も可能。

- 商工会議所・商工会

〔関連知識参照〕経営相談や補助金申請のサポート、地域事業者向けセミナーなどを実施。

- 中小企業基盤整備機構(中小機構)

J-Net21などの情報提供サイト運営や、専門家派遣を実施。

これらの支援は、申請手続きが必要だったり、公募期間が限られていたりするので、早めに情報を収集し、活用を検討することをおすすめします。アールでも多くのクライアント様が、これらの補助金を活用しWebサイトリニューアルや広告運用を実現しています。

アール株式会社がお手伝いできること。Web×DXの統合支援

「理論は理解できた。進め方のイメージも掴めてきた。でも――実行となると、自社だけでは難しいかもしれない。」

このような不安を抱える中小企業の声を、私たちはこれまで数多く耳にしてきました。マーケティングもDXも、継続的に取り組んでこそ成果に繋がります。しかし、限られた人材・時間・ノウハウでそのすべてを担うのは現実的に困難です。

だからこそ、アール株式会社は「戦略を実行に移すだけでなく、その土台を整える支援」に力を入れています。

私たちは、全国500社以上の中小企業のWebマーケティングや業務改善に携わってきた中で、多くの企業がそもそも「誰に、何を、どう届けるか」が明確に整理されていないまま、個別施策に取り組んでしまうケースを目の当たりにしてきました。

この“整っていない状態”でいくら施策を打っても、「点→線→面」の戦略は機能しません。むしろ、軸が曖昧なまま施策を繰り返すことで、成果の出ないマーケティングに陥るリスクすらあります。

アール株式会社の役割は、このような状況にある企業に対して、

- ペルソナの明確化

- 顧客体験の設計

- 社内業務との整合性の確保

- Webと業務基盤(DX)の連携支援

を通じて、「戦略の実行可能性」を現実のものとしていくことです。

特に、マーケティングとDX(業務の効率化や見える化)を両輪で捉える私たちのアプローチは、単なる集客にとどまらず、「問い合わせ→受注→業務→再来訪」という全体プロセスを改善する効果的な仕組みとして、多くの企業様にご活用いただいています。

まずは無料相談から、現状の課題や状況をお聞かせください。話すことで、戦略を“実行できる状態”に整える第一歩が見えてきます。

よくある質問

Q1: マーケティングに割ける予算がほとんどありません。何から始めれば良いですか?

A1: 無料で始められる施策から取り組みましょう。Googleビジネスプロフィールや既存顧客へのヒアリング、SNS・ブログの活用がおすすめです。まずは「コア体験磨き」で足元を固めましょう。

Q2: 専門知識を持つ人材がいませんが、自社だけでマーケティングはできますか?

A2: できる部分は社内で、専門的な部分は外部に。顧客理解や情報発信は自社で、Web制作や分析は外部の力を借りるのが現実的です。

Q3: ホームページはありますが、問い合わせが増えません。何が問題でしょうか?

A3: 原因は「誰に、何を、どう伝えるか」が曖昧なことが多いです。まずはアクセス分析を行い、導線や訴求内容を見直すことが第一歩です。

Q4: 「点→線→面」戦略は、BtoBでも有効ですか?

A4: はい。BtoBこそ信頼構築が重要です。まず特定顧客に深く届け、そこから横展開する流れが効果的です。

Q5: アール株式会社に相談したい場合、どうすればよいですか?

A5: Webサイトからご連絡ください。無料ヒアリングで現状と課題を伺い、戦略と見積りをご提案します。